いけばなでは様々な専門用語を使う事があります。そんな専門用語を解りやすく解説いたしました。※ここでは古流で使用している用語を中心に解説しております。諸流により呼び方等に違いがある場合があります。

|あげばな(揚げ花)|いえもと(家元)|いけこみ(生け込み)|いっかいちよう(一花一葉)|いみばな(忌み花)|いんよう(陰陽)|うけ(受)|うすばた(薄端)|えだもの(枝物)|おうぎ(奥儀)|おかくさ(岡草)|

|かくはな(格花)|かけい(花型)|かけはな(掛花)|かだい(花台)|かぼく(花木)|かぶわけ(株分)|かみざ(上座)|きゃくい(客居)|ぎゃくがって(逆勝手)|きょじょう(許状)|ぎょどう(魚道)|きんか(禁花)|くげ(供花)|くさもの(草もの)|くでん(口伝)|げざ(下座)|けいこ(稽古)|けんざん(剣山)|ごぎょう(五行)|ごせい(互生)|こみ(木密)|こりゅう(古流)|

|たいせい(対生)|ためる(撓る)|ちゅうながしいけ(中流生)|ちょうすう(丁数)|つりはな(釣花)|でんか(傳花)|でんしょ(伝書)|てんちじん(天地人)|どうもん(同門)|とこのま(床の間)|とめる(留める)|

|ながし(流)|なげればな(抛入花)|にゅうもん(入門)|ねじめ(根締)|

|はもの(葉物)|はないこう(花衣桁)|はなどめ(花留)|はもん(破門)|はんすう(半数)|ぶんじんばな(文人花)|ほんがって(本勝手) |

|まとばな(的花)|みずあげ(水揚げ)|みずぎり(水切り)|みつぐそく(三具足)|みつよせ(三寄)|もりばな(盛花)|りっか(立華)|りゅうは(流派)|

あげばな(揚げ花)

花会、花展などで後片付けをすること。「撤花(てっか)」とも。搬出のこと。江戸時代、「忌み言葉」として「下げる(さげる)擦る(する)」などマイナスなイメージの言葉を嫌っていた。本来は片付ける→さげる、さげ花だが「下げる」ではなく「上がる」→「揚げ花」と言われるようになった。

いえもと(家元)

普通、流派の代表者。

伝承された技術、精神を受け継ぐもの。

江戸時代では高弟を養子などにして一子相伝で技術を伝承した。

いけこみ(生込み)

花会、花展などで花を生けること。搬入⇔あげばな

いっかいちよう(一花一葉)

文字通り一輪の花に一枚の葉を使って生けた花。

不要な物をすべて取り除いた究極の省略美。

古流では奥義とされる。

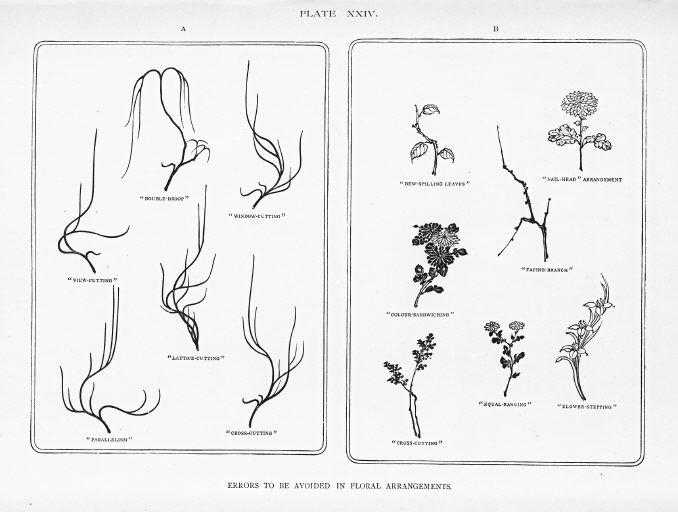

いみばな(忌み花)禁花(きんか)

特に生花(格花)においての禁じられた花枝の扱い等。古流では24箇条ある。=去嫌枝(さりきらいえだ)/禁花(きんか)

十文字枝(枝が十文字に交差している)

窓枝(枝の交差により、窓のような部分ができること)

的花(花などが正面を向き、的のように見える)

地突枝(枝先が地面を貫く様に真下に向かっている)

名印見切(床の間の掛け軸などの印を隠している)

など、いずれも見た目にも美しくないことと、来客に対して無礼になるために禁じている。

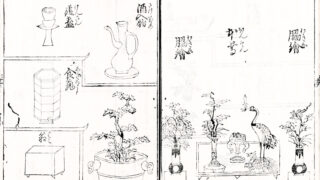

ジョサイヤコンドル「The flowers of Japan and the art of floral arrangement」より

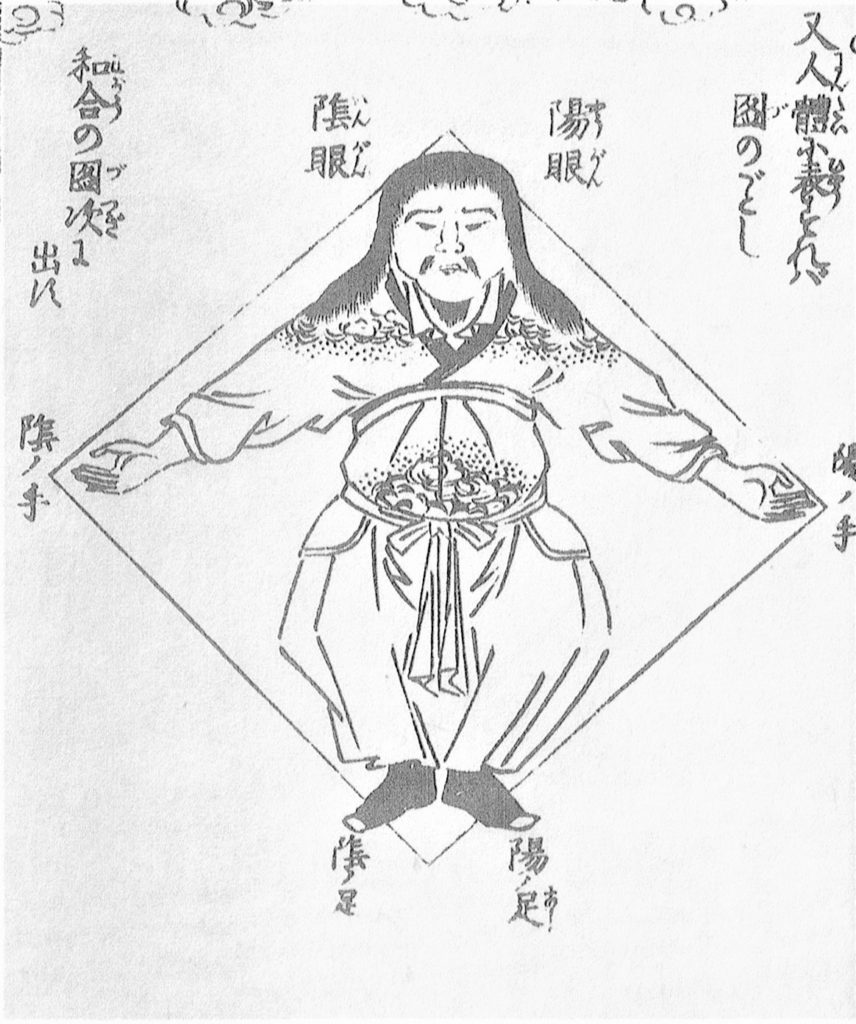

いんよう・おんみょう(陰陽)ごぎょう(五行)

陰陽とは?

古代中国の思想では万物を陰と陽の2元素に分類し、陰と陽とは互いに対立する属性を持った二つの気であり、万物の生成消滅と言った変化はこの二気によって起こるとされています。陰陽思想、陰陽道(おんみょうどう)、陰陽説などともいわれています。

いけばな(生花)においても例外でなくこの中国の陰陽思想と五行思想の影響を受けています。

表⇔裏 長い⇔短い 上がる⇔下がる 開花⇔蕾 前⇔後 奇数(陽、半)⇔偶数(陰、丁)など。

いけばなにおいても「陰陽」の和合(わごう)を考えて生けます。

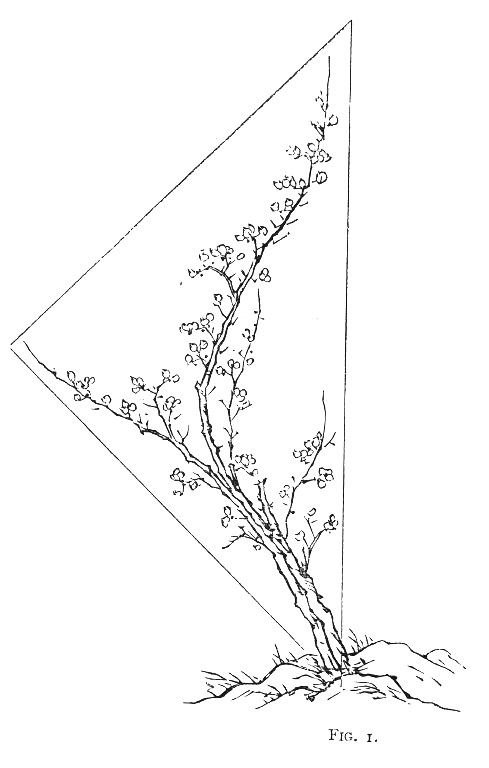

うけ(受)/ てんちじん(天地人)

生花の役枝のひとつ。「地の枝」→天地人

古流の生花は「真(しん)」「受(うけ)」「流(ながし)」の三才(3つの役枝)から構成されています。それぞれに「天」「地」「人」が配置されます。

ジョサイヤコンドル「The flowers of Japan and the art of floral arrangement」より

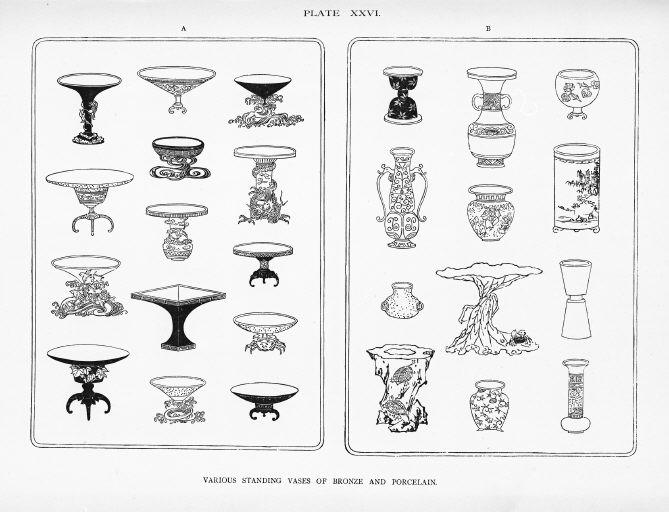

うすばた(薄端)

花器の口の水面が広くなっている花器。金属製(銅器)のものが中心

ジョサイヤコンドル「The flowers of Japan and the art of floral arrangement」より

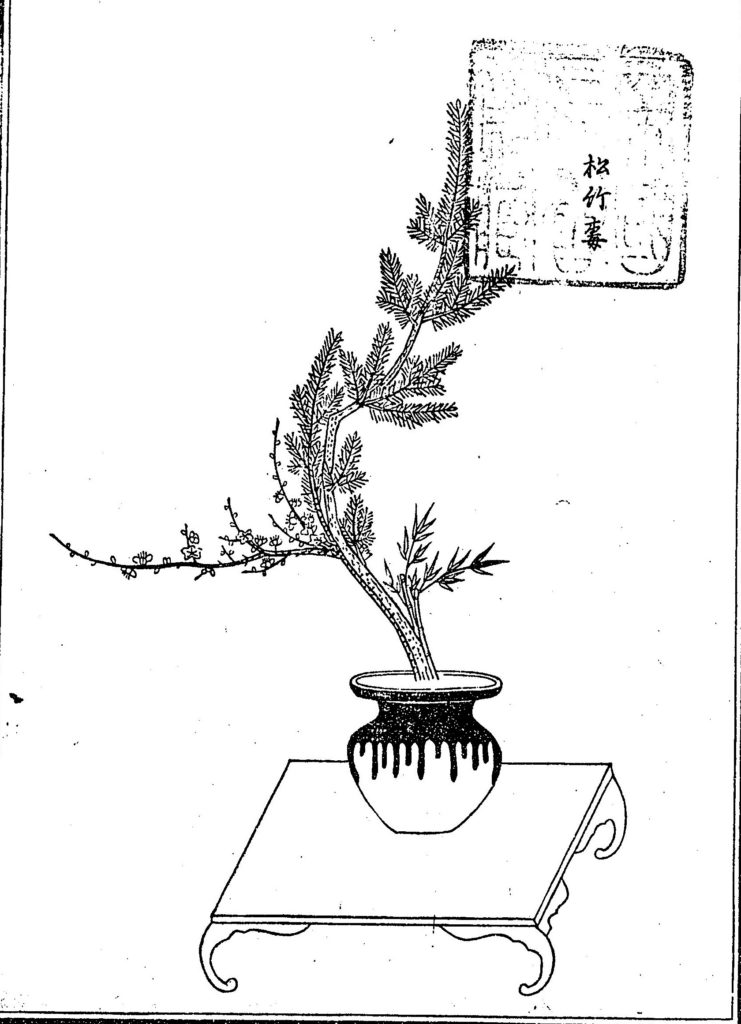

えだもの(枝もの)

生花(格花)で生ける花はその種類や生息環境によって以下のように分類されています。

大別すると「枝もの」と「草もの」になります。

代用的なもに常緑樹の「松」「ヒイラギナンテン」「槙」「ヒバ」「ソナレ」「イブキ」など

落葉樹の「紅葉」「ななかまど」「万作(葉)」

花が咲くものを「花木」といいます。 「桜」「梅」「ぼけ」「万作」「雪柳」「牡丹」など

「くさもの」は所謂、草、葉、花類をさします。

「菊」「水仙」「芍薬」

その中で特に水辺に生息する花を「水辺もの」と呼びます。「かきつばた」「花菖蒲」「蓮」「河骨」「ふとい」など

また、葉を組んで生けるものを「葉組もの」などと呼びます。「燕子花(かきつばた)」「万年青(おもと)」「水仙」など

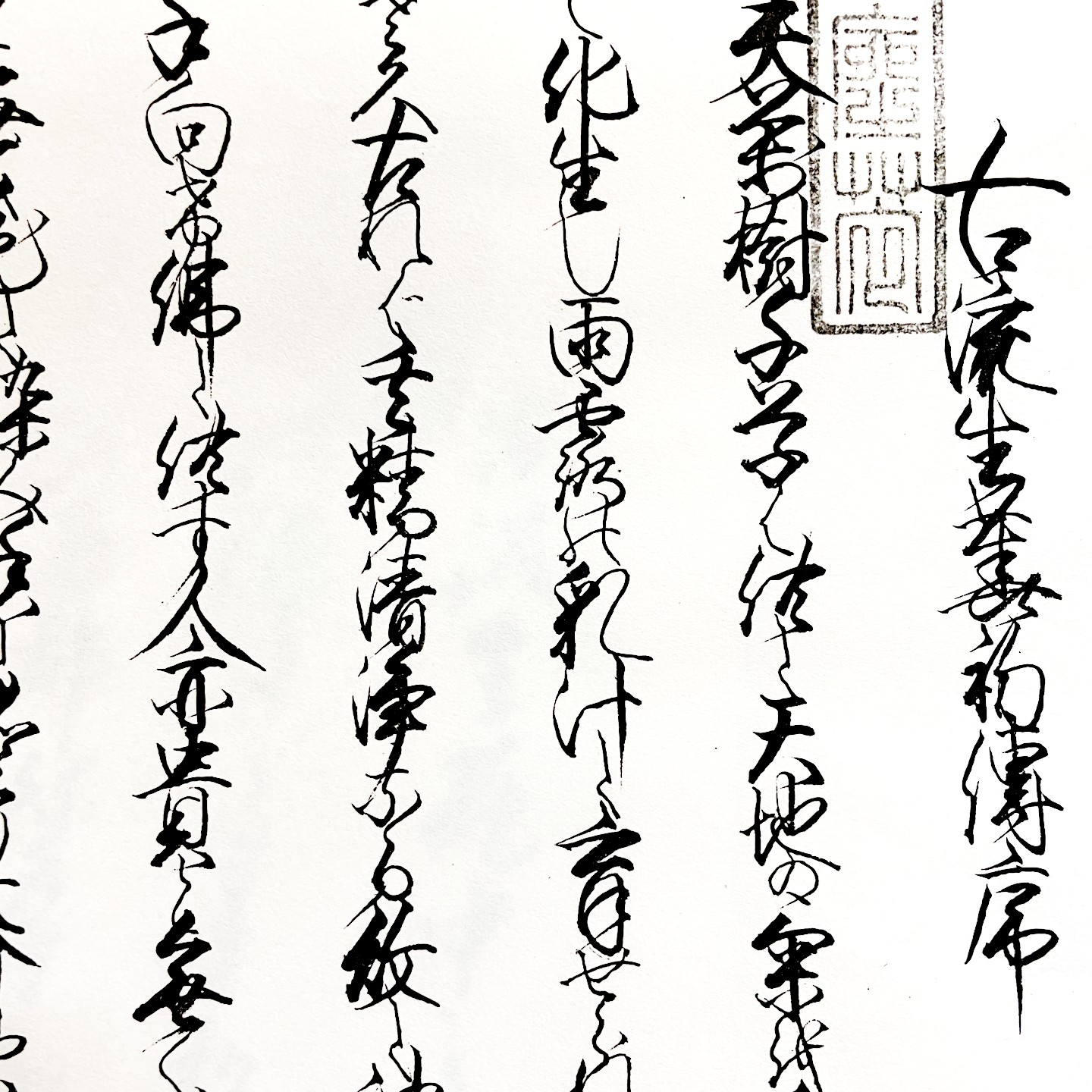

おうぎ(奥義)・伝書(でんしょ)

秘伝。かつては秘儀、奥義、秘伝などといわれた。技術やポイントについてはすべて秘密にされ、規定の過程を経た者にだけ伝えられた。=口伝(書面ではなく、口伝えで技術などを伝えた(一子相伝いっしそうでん)

「奥義を極める」などというが、段階を経てその最も深く、高い極みにあるものを得ること

おかくさ(岡草)・くさもの(草もの)

岡草とは陸に生息する植物をさす。

植物の生育場所により、「山のもの」「岡草」「里 のもの」「水もの(水辺物)」などと分類する。

⇔水草(水辺や池などに生息する植物)

菊、ダリア、秋草類など

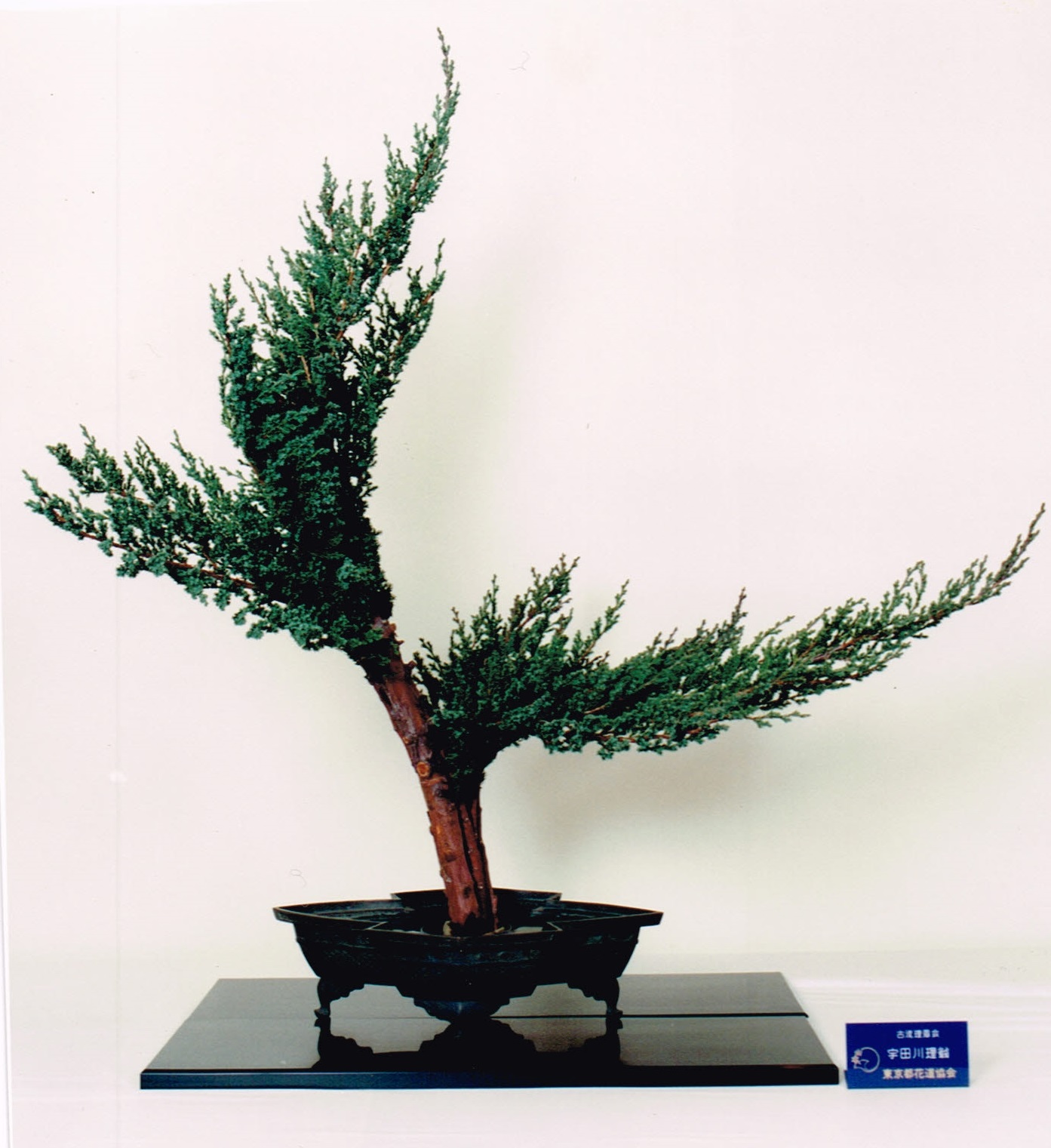

かくはな(格花)

様式をもつ花。古流では「生花(せいか)」とよんでいます。流派により「生花(しょうか)」とも呼ばれています。また、花の立ち上がりが一本になっているのも特徴です。

もともと格花は床の間に生けられていましたので、正面から鑑賞するものでした。床飾りにはたくさんの約束事があります。禁忌(忌花)

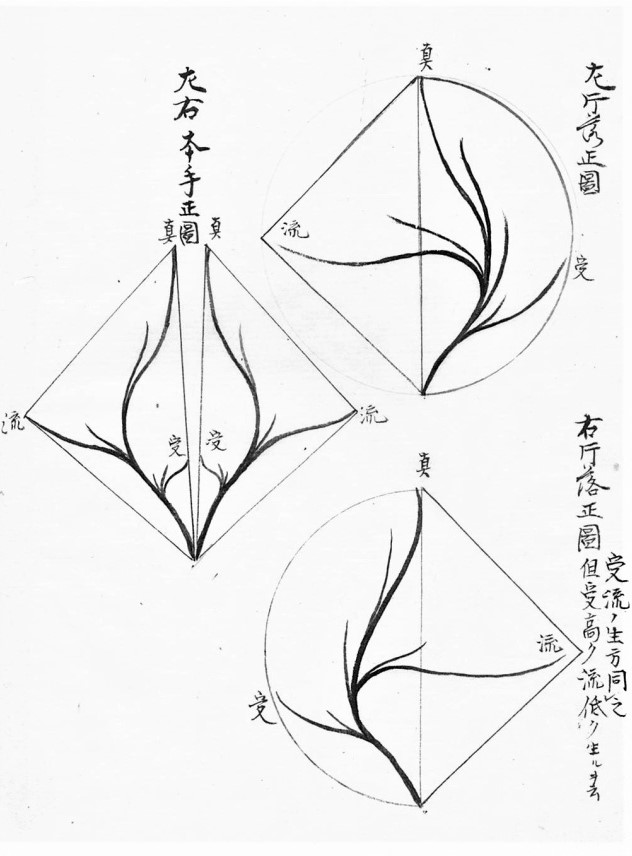

かけい(花型)

花形(はながた)とも。古流では以下のような花型があります。

真型 本手生(ほんていけ)

行型 受流生(うけながしいけ)

中流生(ちゅうながしいけ) 片落生(かたおとしいけ)

受流生(うけながしいけ)

留流生(とめながしいけ)

それぞれ、三つ役枝(やくえだ)(真・流・受)から構成され、「天地人」が配当されます。

また、上記それぞれの形に、床の間に合わせて本勝手床=「本勝手(右勝手)」逆勝手床=「逆勝手(左勝手)」があります。

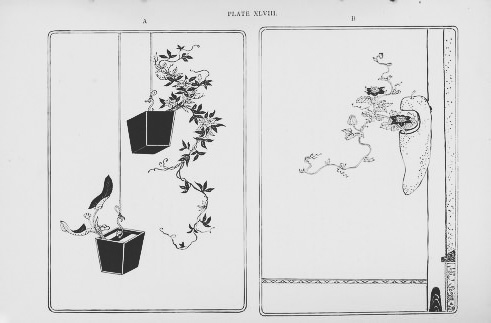

かけはな(掛花)

壁や柱などの釘に花器や垂発(すいはつ)を掛けて花を飾る方法。

ジョサイヤコンドル「The flowers of Japan and the art of floral arrangement」より

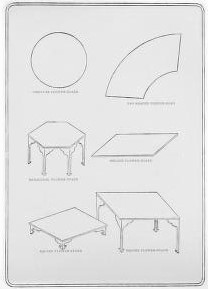

かだい(花台)

生花を飾る時に花器の下に敷く板や台。大きさや形、素材も多様。花器との取り合わせの約束事がある。板状のものを敷板ともいう。

ジョサイヤコンドル「The flowers of Japan and the art of floral arrangement」より

かぼく(花木)

枝ものの中でも特に花を付けるものを花木(かぼく)とよぶ。花木の代表的な花は梅、桜、ボケ、ツツジ、モクレン、サンシュユ、コデマリなど。

かぶわけ(株分け)・魚道生(ぎょどういけ)

一杯の器の中に複数の花(三才をもつ花)を生けることを株分(かぶわけ)という。=魚道生(ぎょどういけ)とも(特に水辺ものを広口の器にいける場合)

⇔根分け 水道生(すいどういけ)という。

写真はコウホネの株分け(魚道生)

きょじょう(許状)・免状・入門・社中・破門

かつては様々な花の生け方は秘伝とされ、ある程度経験を積み、技術のある人にのみ与えられた。その技術、人格などが認められると、許状が与えられ、その先の稽古を許された。「おゆるし、免状」とも。「師範・看板」を取得すると指導者として教えることが許された。

現在ではそれぞれの段階に進級するための資格として取得される。

また、弟子になることを「入門」といい、「入門」したもの(同門)の集団を「社中(しゃちゅう)」といいう。

「破門」は今ではほとんどありませんが、規則違反や名誉を傷つけたりするなどで師弟関係を解消することもあった。

くげ(供花)

花を神仏に供えること。いけばなの源流とされる。供花(きょうか)とも。

鳥獣戯画より

けいこ(稽古)

華道だけではなく、芸事や武道や相撲などで使われる。これらはひたすら、同様のことを繰り返すことにより、技術だけではなく、精神的な悟りを開こうとするもので修行に近い行為とされている。

相撲では「3年先の稽古をする」といわれる。

こみ(木密)

すいどういけ(水道生)・根分

生花で三才の内のひとつを分けて生ける方法。生花は一本の木を再現するため、根元は同一の花でなくてはならない。(木密の下は「根」)

たとえば、草と枝を生ける場合、同じ木密に生けることはできないため、別に根を分けて(木密を二つ使い)生ける。=根分(ねわけ)とも。⇔株分け、水道生

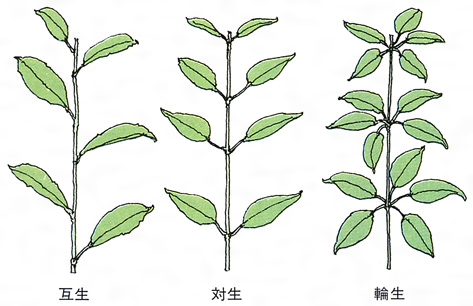

たいせい(対生)・ごせい(互生)

植物学での枝や葉などの形による分類

対生(たいせい)は枝葉が同じところから左右対称に伸びていく、

互生(ごせい)は枝葉が交互に出ている

ほかに「輪生(りんせい)」などがある

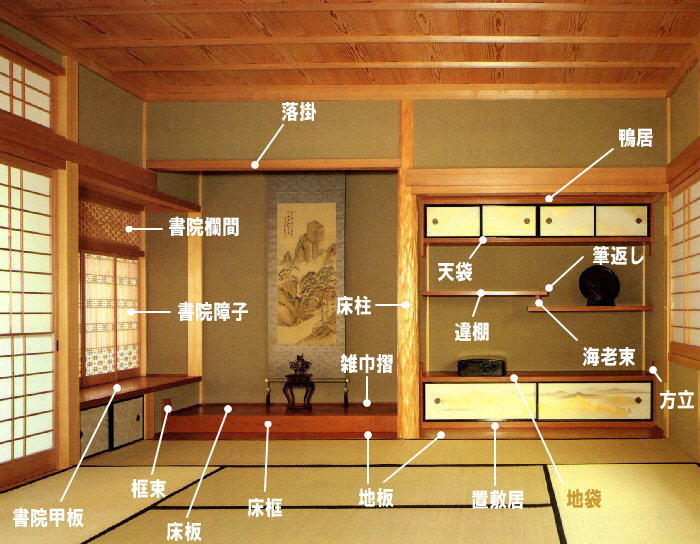

とこのま(床の間)

床の間「床」は書院造(建築様式)の客間の一角に作られた掛け軸や生けた花などを飾る場所で床柱、床框などで構成されている。また、主人のいる上段に床の間などの座敷飾りを造り、主人の権威を演出した。江戸時代には、庄屋などの一部の庶民の住宅において領主や代官など家主よりも身分の高い客を迎え入れるために床の間などの座敷飾りが造られ、明治時代以降になると、都市部の庶民の客間にも床の間が一般化するようになった。床の間には床柱の位置から、左右の勝手があり、本勝手は床が左側で床脇が右側にくる。採光は左側からとなり、逆勝手は床が右側で床脇が左側にくる。採光は右側からとなる。これらの床の間に生けられた花も左右の形がある。本勝手の床には「本勝手の花(右勝手)」を生け、逆勝手の床には逆勝手(左勝手)の花が生けられる。

また、これらにより「上座、下座」の位置関係が生まれた。

主位(しゅい):主人のいる下座の方向

客位(きゃく):客のいる上座の方向

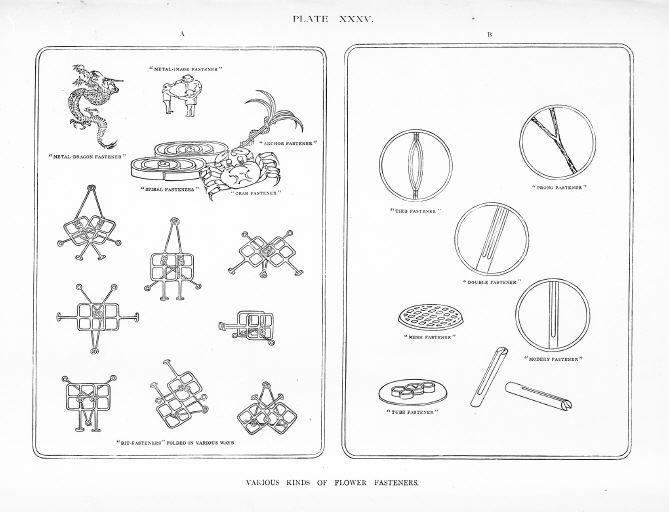

とめる(留める)・花留

花を器に留める方法、または留める道具(花留)

器、流派により 様々なものが考案された。

古流の生花では普通「むくげ」の枝を使った木密(こみ)使用する。

現代では水盤に生ける場合は多くは剣山が使われる。

木密の作り方

ジョサイヤコンドル「The flowers of Japan and the art of floral arrangement」より

にゅうもん(入門)・どうもん(同門)

華道は修行として、華の道に入り、(入門)「門人(もんじん)」になることになる。

「門下生(もんかせい)」「同門(どうもん)」などともいう。

現在は教室に入会し、その流派の会員になることをさす。

なげいれはな(抛入花)

いけばな様式の一つ、形をもたない花。当初は舟や筒状の花器、掛け花などに生けられた。

立花の「ハレ」に対して「ケ」の花として生けられた。

はないこう(花衣桁)

着物に香を焚き占めるための衣桁を器に見立てて、花を生けるしつらえ。趣向の花のひとつ。

「真行草」の器と花の扱い方がある。

写真は「真」の飾り方

みずあげ(水揚げ)・水切り・やしないかた(養方)

切り花の寿命を延ばすための技術、「養い(やしない)」ともいう。

昔は秘伝とされ、各人が水揚げを研究してその技術を競った。特に水揚げの困難な花とされるのは「河骨」「竹」「蓮」など流派により様々な方法がためされている。

「水切り」一般的に知られている水揚げの方法で、水中で切り口を更新すること。

もりばな(盛花)

明治時代に水盤などの広口の器に生けられた花、小原流により考案された

写景盛花、色彩盛花などの形式がある。

小原流HPより

よせいけ(寄生)

寄生(よせいけ)は器を複数個を合わせて展示する方法の一つ。

特に筒状の花器を奇数本用いて生けるのを「三管生け(さんかんいけ)・五管生(ごかんいけ)」と呼ぶ。

りゅうは(流派)

技芸・芸術などで、方法・様式・主義などの違いから区別される、それぞれの系統や集団をさす。いけばなでは古典様式を持つ流派、様式を持たない流派に大きく分けられ、それぞれの特徴、思想を持っていましたが、戦後の「いけばなブーム」により、分派が進み、内容は大差がなくなりました。

現在はブームも終焉して、それぞれの流派が独自の方向性を模索しています。